Más allá de la métrica: los indicadores como brújula estratégica para la sostenibilidad universitaria

Héctor Hidalgo Sepúlveda, Fundador, InnovacionAcademica.org

+56 99 353 0340 – hector@innovacionacademica.org

Resumen

El presente artículo examina el papel estratégico de los indicadores de sostenibilidad en la educación superior contemporánea, entendidos no como instrumentos de control, sino como mecanismos de gobernanza, aprendizaje institucional y legitimidad social. Desde un enfoque comparativo y analítico, se revisan los principales marcos internacionales de evaluación —THE Impact Rankings, QS Sustainability Rankings, QS Stars, UI GreenMetric, People & Planet University League, STARS (AASHE), UniSAF, SATs y MetaRed S— junto con el modelo latinoamericano RESIES, destacando sus propósitos, estructuras e implicaciones para las Instituciones de Educación Superior de la región.

El texto propone una visión integral del impacto sostenible, articulada en tres dimensiones: académica (formación e investigación con propósito), organizacional (gestión y cultura institucional) y social (vinculación, equidad y transformación territorial). Se argumenta que medir sostenibilidad es una forma de construir sentido institucional, al permitir que las Instituciones de Educación Superior comprendan, comuniquen y fortalezcan su contribución al desarrollo sostenible.

Palabras clave: sostenibilidad universitaria · sustentabilidad · indicadores de gestión · gobernanza · educación superior · ODS · ESG · rendición de cuentas · innovación institucional

Introducción

Las Instituciones de Educación Superior ya no operan en un contexto de estabilidad institucional y escasa supervisión – hoy están bajo crecientes demandas de demostrar su impacto académico, organizacional, social, y sistémico. La era de los rankings tradicionales centrados en investigación y docencia ha dado paso a un paradigma en el que la sostenibilidad[1] se convierte en un eje estructurante del desarrollo universitario. En ese escenario, los indicadores de «impacto sostenible» de las instituciones de educación superior no deben verse como listas de cumplimiento, sino como una brújula estratégica que orienta la toma de decisiones, fortalece la legitimidad institucional y posiciona competitivamente a la universidad en su ecosistema.

Este artículo tiene como propósito ofrecer a rectores, vicerrectores, directores académicos y administrativos una visión estratégica y comparativa sobre la construcción de indicadores de impacto sostenible. Se revisan los marcos internacionales más relevantes (como THE Impact Rankings, QS Sustainability Rankings, UI GreenMetric, MetaRed S, entre otros) junto a modelos latinoamericanos como RESIES. Se propone un marco de lectura integral de impacto, se analizan los sistemas de medición como instrumentos de gestión institucional, y se invita a considerar el benchmarking no como competencia, sino como herramienta de aprendizaje.

1. De la rendición de cuentas al valor institucional

1.1. El cambio de paradigma en la sostenibilidad universitaria

Durante la última década, la educación superior ha transitado desde un modelo de evaluación centrado en la productividad académica hacia un paradigma de impacto institucional integral. Este cambio responde a transformaciones sociales, ambientales y económicas que exigen a las Instituciones de Educación Superior demostrar no solo excelencia científica, sino también pertinencia social y compromiso sostenible (UNESCO, 2021).

Históricamente, los mecanismos de evaluación universitaria —como los rankings globales de investigación o los sistemas nacionales de acreditación— medían desempeño en función de indicadores cuantitativos clásicos: número de publicaciones, impacto de citaciones, tasas de titulación, entre otros (Hazelkorn, 2015). Sin embargo, desde mediados de la década de 2010, emergió una tendencia global hacia la medición del impacto social y ambiental de la educación superior, impulsada por la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas (United Nations, 2015).

Los ODS operaron como un lenguaje común que permitió vincular los esfuerzos universitarios con la agenda internacional del desarrollo sostenible. En este contexto, los rankings e instrumentos de evaluación institucional comenzaron a incorporar dimensiones ESG (Environmental, Social & Governance), trasladando la atención desde los resultados académicos tradicionales hacia la sostenibilidad organizacional, la equidad y la gobernanza (Findler et al., 2019; SDSN, 2023).

Este viraje no es menor. Supone un cambio de lógica: de la rendición de cuentas a la creación de valor institucional. Las Instituciones de Educación Superior que miden sostenibilidad no solo buscan cumplir estándares, sino legitimar su función social en un mundo cada vez más interdependiente. Como señala Lozano (2023), “la sostenibilidad universitaria ha dejado de ser un tema ambiental o de responsabilidad social para transformarse en un imperativo estratégico que define la identidad y el propósito institucional”.

El nuevo contrato social de la universidad

La demanda de sostenibilidad redefine el “contrato social” entre las Instituciones de Educación Superior y la sociedad (Gibbons, 2020). Ya no basta con producir conocimiento, sino demostrar cómo ese conocimiento contribuye a resolver desafíos globales como la desigualdad, el cambio climático o la pérdida de biodiversidad. La medición del impacto sostenible se convierte así en un lenguaje de rendición de cuentas pública, pero también en un instrumento de liderazgo y aprendizaje institucional.

1.2. Los indicadores como instrumento de gobernanza

La gobernanza universitaria se entiende hoy como la capacidad de las instituciones de educación superior para orientar estratégicamente sus decisiones, garantizar la coherencia entre misión y práctica, y rendir cuentas de su desempeño ante la sociedad (Altbach et al., 2019). En ese sentido, los indicadores de sostenibilidad son herramientas críticas: permiten a los equipos directivos visualizar, medir y comunicar el grado de alineamiento de la universidad con sus compromisos éticos, ambientales y sociales.

a) Gobernanza basada en evidencia

En un entorno caracterizado por la complejidad y la presión por la transparencia, los indicadores aportan una base objetiva para la toma de decisiones. Según la UNESCO (2021), la gobernanza eficaz en educación superior requiere mecanismos que “traduzcan los valores institucionales en prácticas medibles y verificables”.

Esto implica pasar de una gestión basada en “percepciones” a una gestión basada en “evidencia”, donde la información confiable sustenta decisiones de política universitaria. Los indicadores funcionan, por tanto, como instrumentos de dirección estratégica: orientan la asignación de recursos, la definición de prioridades y la evaluación de resultados.

El Times Higher Education (THE) Impact Rankings (2025) representa un caso paradigmático. Al exigir que las universidades evidencien sus contribuciones concretas a los ODS mediante datos verificables —investigación, enseñanza, “stewardship” y vinculación social—, promueve una cultura de rendición de cuentas sustentada en evidencia empírica (Times Higher Education, 2025).

Del mismo modo, el UI GreenMetric solicita comprobantes documentales para cada indicador, desde políticas de eficiencia energética hasta programas de educación ambiental. En ambos casos, la medición deja de ser un ejercicio de autoafirmación para convertirse en un proceso de auditoría institucional del impacto sostenible.

b) Gobernanza como articulación transversal

Un buen sistema de indicadores no solo mide resultados, sino que articula la acción institucional.

Los indicadores de sostenibilidad, cuando están bien diseñados, exigen cooperación entre unidades tradicionalmente separadas —académicas, administrativas, de infraestructura, de vinculación con el medio y de investigación, entre otras—, generando sinergias internas.

El modelo RESIES (Red Campus Sustentable, 2022) refleja esta lógica al evaluar transversalmente cinco dimensiones: Gobernanza, Cultura, Academia, Campus y Vinculación. De este modo, los indicadores no se ubican en un departamento/área/dirección, sino que atraviesan toda la estructura universitaria, obligando a integrar la sostenibilidad en la planificación estratégica.

Opinión del autor: En las Instituciones de Educación Superior latinoamericanas, esta articulación suele ser el punto más débil. Existen áreas que lideran proyectos de sostenibilidad —a menudo desde extensión, infraestructura o gestión de campus—, pero sin un marco de gobernanza que las vincule con la toma de decisiones de alto nivel. Los indicadores, bien utilizados, pueden ser el puente entre la gestión operativa y la estrategia institucional.

c) Gobernanza y legitimidad institucional

La gobernanza también se mide por su capacidad de construir confianza y legitimidad. Los indicadores de sostenibilidad pueden fortalecer la reputación institucional porque aportan transparencia y permiten comunicar con claridad los logros y desafíos.

El Informe Global de la International Association of Universities (IAU, 2023) subraya que las universidades que adoptan marcos de medición de sostenibilidad no solo mejoran su desempeño, sino también su visibilidad ante organismos internacionales, gobiernos y comunidades locales. La transparencia deja de ser un requisito externo y se convierte en un atributo de liderazgo.

La rendición de cuentas sostenible, por tanto, no es meramente técnica: es una práctica política que refuerza el pacto de confianza entre la universidad y la sociedad. Los indicadores son el lenguaje mediante el cual la institución comunica su compromiso con el bien común.

d) Gobernanza y aprendizaje institucional

Finalmente, los indicadores bien diseñados actúan como dispositivos de aprendizaje organizacional. Al sistematizar información y permitir comparaciones en el tiempo, ayudan a identificar tendencias, evaluar políticas y corregir rumbos antes de que los problemas se consoliden (Beringer et al., 2020).

Un sistema de indicadores eficaz cumple tres funciones interdependientes:

- Dirección estratégica: traduce la misión en métricas operativas.

- Rendición de cuentas: permite comunicar resultados verificables.

- Aprendizaje institucional: genera información para la mejora continua.

Opinión del autor: En mi experiencia, los indicadores se vuelven verdaderamente transformadores cuando dejan de ser propiedad de una oficina técnica y se convierten en parte del lenguaje cotidiano de la gobernanza. En ese momento, la sostenibilidad deja de depender de personas y pasa a depender del sistema institucional (lo cual, por supuesto, no quita que existan responsables).

1.3. Medir para transformar versus medir para cumplir

Una de las tensiones más recurrentes en las Instituciones de Educación Superior es la diferencia entre medir para cumplir y medir para transformar.

Medir para cumplir responde a exigencias externas —acreditaciones, rankings, reportes gubernamentales— y suele generar comportamientos burocráticos orientados a obtener “buenos resultados” más que a generar aprendizaje (Martínez & Esteban, 2018).

En cambio, medir para transformar implica un proceso de autoconocimiento institucional: la medición se utiliza como palanca de cambio, no como fin en sí mismo.

La literatura sobre gestión universitaria enfatiza que la cultura de la evaluación depende de la intención que la guía (Stensaker, 2020). Si la intención es punitiva o meramente reputacional, los indicadores se perciben como amenazas; si la intención es de aprendizaje y mejora, se convierten en herramientas de empoderamiento institucional.

La gobernanza sostenible requiere precisamente ese equilibrio: un sistema de indicadores que permita rendir cuentas al entorno, pero que al mismo tiempo fomente la reflexión crítica interna. Como plantea Clark (2022), “una universidad verdaderamente sostenible es aquella que aprende de sus propios datos”.

2. Ecosistema global de indicadores de sostenibilidad universitaria

2.1. Evolución histórica de los sistemas de medición de sostenibilidad universitaria

La medición de la sostenibilidad en educación superior ha pasado por más de tres décadas de evolución conceptual y metodológica. Desde las primeras declaraciones ambientales de los años noventa hasta los actuales sistemas de evaluación ESG (Environmental, Social & Governance), los indicadores se han consolidado como el lenguaje común para articular la gobernanza, la gestión y el impacto social de las Instituciones de Educación Superior.

El proceso histórico puede dividirse en cinco etapas (véase Tabla 1), que muestran el desplazamiento desde un enfoque ambiental hacia un paradigma integral y estratégico del desarrollo sostenible universitario.

Tabla 1. Etapas de evolución de los sistemas de medición de sostenibilidad universitaria

| Etapa | Periodo | Foco principal | Ejemplos clave |

| Fundacional | 1990–2000 | Compromisos ambientales voluntarios | Declaración de Talloires (1990); Declaración de Copérnico (1994) |

| Institucionalización | 2000–2010 | Sistemas de gestión ambiental y autoevaluación | STARS (AASHE, 2009); EMS-UEMS (UK); redes nacionales latinoamericanas |

| Globalización y rankings | 2010–2020 | Comparabilidad y reputación institucional | UI GreenMetric (2010); People & Planet League (2007) |

| Integración con ODS | 2015–2023 | Impacto estratégico y transversalidad | THE Impact Rankings (2019); QS Sustainability (2023); RESIES (2020) |

| Nuevos actores (pero que, a mi gusto, no han logrado aún definiciones estables y desafiantes respecto de herramientas ya existentes). | 2023–presente | Alineación ESG y aprendizaje institucional | QS Sustainability 2025; MetaRed S 2024; UniSAF 2024 |

(Fuente: elaboración propia con base en THE 2025, QS 2023, AASHE 2010, RCS 2022, Fundación Universia 2024.)

Durante la etapa fundacional, las universidades actuaron de forma voluntaria, firmando compromisos ambientales (Talloires, 1990) y creando oficinas “verdes”.

En la etapa de institucionalización, aparecieron las primeras metodologías de autoevaluación, como el STARS (AASHE, 2010), con indicadores normalizados para comparar desempeño. A partir de 2010, el fenómeno de la globalización transformó la sostenibilidad en un factor de reputación, dando origen a rankings como UI GreenMetric (Universitas Indonesia, 2010) y People & Planet League (Reino Unido).

La integración con los ODS (ONU, 2015) consolidó el vínculo entre sostenibilidad y misión universitaria, y finalmente, la etapa de madurez actual se caracteriza por la convergencia entre marcos ESG (ASG), ODS y responsabilidad social universitaria (RSU).

2.2. Principales marcos internacionales y regionales

El ecosistema global actual de medición de sostenibilidad universitaria está compuesto por un conjunto diverso de sistemas, rankings y herramientas de autoevaluación. Aunque difieren en metodología, comparten un propósito: evaluar la contribución de las Instituciones de Educación Superior al desarrollo sostenible y ofrecer información comparativa.

A continuación, se presenta una descripción analítica de los principales marcos, profundizando en su propósito, metodología, dimensiones y limitaciones.

2.2.1. THE Impact Rankings

Origen y propósito.

Creado en 2019 por Times Higher Education (THE), el Impact Rankings evalúa el grado en que las universidades contribuyen a los 17 ODS de la ONU. Es el primer ranking global que no se basa en reputación académica ni en bibliometría (exclusivamente), sino en evidencia de impacto social, ambiental y económico (THE, 2025).

Metodología.

- Las universidades pueden reportar evidencias en cualquiera de los 17 ODS, pero deben incluir obligatoriamente el ODS 17 (Alianzas).

- Cada ODS se evalúa con entre 3 y 7 indicadores agrupados en cuatro dimensiones: investigación, docencia, gestión institucional (stewardship) y vinculación social (outreach).

- Se utilizan fuentes bibliométricas (Scopus) y evidencias institucionales verificables que se relacionan con cada ODS.

- La ponderación general considera los tres mejores ODS + ODS 17.

Fortalezas.

- Alta credibilidad metodológica y comparabilidad global.

- Enfoque integral alineado con la Agenda 2030.

Limitaciones.

- Predominio del componente bibliométrico (favorece universidades grandes).

- Dependencia de la autodeclaración de evidencia.

- Desde 2026 solo podrán participar instituciones que paguen una membresía.

(Times Higher Education, 2025; Urbano et al., 2025)

Opinión del autor: Hasta 2025, participar en este ranking era gratis. Dado esto, anticipo que muchas instituciones dejarán de participar en la siguiente versión de 2026. Además, en la última versión, comenzaron a utilizar IA para analizar evidencias y los resultados de varias IES variaron solamente porque esos algoritmos no pudieron comprender la evidencia enviada (ejemplo: la IA no era capaz de comprender un dashboard dinámico de consumos electricos en power BI, cosa que si hubiera podido realizar un humano promedio).

2.2.2. QS Sustainability Rankings y QS Stars

Origen y propósito.

El grupo Quacquarelli Symonds (QS) incorporó la sostenibilidad como criterio específico en 2022, lanzando su ranking QS World University Rankings: Sustainability 2023. A diferencia del THE, combina datos institucionales, reputacionales y de auditoría documental (QS, 2023).

Metodología.

- Basado en 38 indicadores distribuidos en 3 pilares: Impacto Ambiental, Impacto Social y Gobernanza.

- Incluye indicadores de reputación académica, investigación sobre sostenibilidad, gestión de campus, igualdad, impacto económico y políticas de transparencia.

- El sistema QS Stars, por su parte, otorga calificaciones (de 1 a 5 estrellas +) en categorías auditadas, entre ellas Sustainability.

Fortalezas.

- Equilibrio entre reputación y evidencia documental.

- Incluye gobernanza, dimensión aún ausente en otros rankings.

Limitaciones.

- Participación voluntaria y con costos asociados (riesgo de sesgo hacia instituciones con mayor capacidad financiera).

- Fuerte peso del componente reputacional (el cual entre académicos, se ha tornado en una especie de cadena de favores por votar entre pares de otras IES por la institución propia).

(Quacquarelli Symonds, 2023; EAIE, 2023)

2.2.3. UI GreenMetric World University Ranking

Origen y propósito.

Fundado en 2010 por la Universitas Indonesia, el UI GreenMetric evalúa la sostenibilidad operativa de los campus universitarios en seis categorías: infraestructura, energía y clima, residuos, agua, transporte y educación e investigación (Universitas Indonesia, 2024).

Metodología.

- Indicadores: ~50 cuantitativos, con evidencia documental.

- Ponderación: Infraestructura (15 %), Energía y Cambio Climático (21 %), Residuos (18 %), Agua (10 %), Transporte (18 %), Educación e Investigación (18 %).

- Fuente de datos: autorreporte anual con verificación básica.

Fortalezas.

- Alta cobertura (más de 1 000 universidades).

- Promueve cultura de gestión ambiental y aprendizaje colectivo.

- El informe de salida (post evaluación): Muy interesante, completo y profesional. ¡Lo recomiendo!

Limitaciones.

- Enfoque casi exclusivamente ambiental; débil en dimensiones social y de gobernanza.

- Depende de autoinforme institucional, con escasa verificación externa.

- Las IES latinoamericanas probablemente no miden muchos de los indicadores que este ranking solicita (y eso no significa que no estén trabajando en la materia correspondiente). Por tanto, demanda dedicación a la sistematización de información requerida por el ranking.

(Universitas Indonesia, 2024)

2.2.4. People & Planet University League

Origen y propósito.

Creado en 2007 por la ONG británica People & Planet, este ranking clasifica universidades del Reino Unido según su compromiso ético, ambiental y de justicia social (People & Planet, 2023).

Metodología.

- ~13 categorías: política ambiental, gestión de carbono, residuos, derechos laborales, inversiones éticas, igualdad, transparencia, etc.

- Basado en datos públicos y evidencias auditadas.

- No utiliza bibliometría ni reputación: solo cumplimiento verificable.

Fortalezas.

- Alto rigor ético y transparencia.

- Prioriza justicia climática y responsabilidad universitaria.

Limitaciones.

- Limitado a universidades UK.

- No considera docencia ni investigación en profundidad.

(People & Planet, 2023)

2.2.5. STARS (AASHE)

Origen y propósito.

El Sustainability Tracking, Assessment & Rating System (STARS) fue desarrollado por la AASHE en 2009. Es un marco de autoevaluación voluntario para medir desempeño sostenible en universidades norteamericanas y canadienses (AASHE, 2020).

Metodología.

- Categorías: Academics, Engagement, Operations, Planning & Administration, Innovation & Leadership.

- Más de 60 indicadores con evidencia documental revisada.

- Otorga puntuaciones (Bronze – Platinum).

- Duración de la certificación: 3 años.

Fortalezas.

- Metodología validada y transparente.

- Fuerte dimensión educativa e investigativa.

Limitaciones.

- Alta carga administrativa.

- Aplicación concentrada en Norteamérica.

(AASHE, 2020)

2.2.6. UniSAF (University Sustainability Assessment Framework)

Desarrollado por Advance HE (Reino Unido, 2021), UniSAF propone una herramienta de autoevaluación flexible basada en seis dominios: liderazgo, gobernanza, investigación, enseñanza, operaciones y comunidad.

Su enfoque es formativo, no competitivo: busca apoyar la mejora continua y el intercambio de buenas prácticas entre instituciones.

(Advance HE, 2021)

2.2.7. RESIES (Red Campus Sustentable, Latinoamérica)

El RESIES surge en 2020 como un marco latinoamericano para medir la madurez institucional en sostenibilidad (RCS, 2022).

Se basa en cinco áreas de desempeño: Gobernanza, Cultura, Academia, Campus y Vinculación con el Medio, con 30 indicadores y niveles de desarrollo (incipiente – intermedio – avanzado).

Metodología.

- Autoevaluación institucional acompañada por auditoria de pares.

- Indicadores tanto cuantitativos como cualitativos.

- Alineado con los ODS y la norma ISO 26000.

Fortalezas.

- Adaptación al contexto latinoamericano.

- Enfoque formativo y de aprendizaje colaborativo.

- En permanente evolución con participación de diversos stakeholders lo que permite recoger las mejores prácticas disponibles del sistema.

- Las Instituciones de Educación Superior participantes, pueden participar en la mejora de la herramienta.

- El proceso de implementación en una Institución cuenta con apoyos técnicos desde el equipo ejecutivo de la Red Campus Sustentable.

- El proceso de evaluación es amplio y cuenta con acompañamiento de pares y del equipo ejecutivo de la Red Campus Sustentable.

- En escencia no es un ranking (aunque cataloga el avance de las IES en niveles) y privilegia la mejora continua de la propia institución.

Limitaciones.

- Cobertura aún limitada (principalmente Chile y países del Cono Sur).

(Red Campus Sustentable, 2022)

2.2.8. MetaRed S (Fundación Universia)

Iniciativa iberoamericana (Fundación Universia, 2023) que promueve la integración de criterios ESG en la gobernanza universitaria.

Evalúa políticas, prácticas y resultados en tres dimensiones: ambiental, social y de gobernanza.

Metodología.

- Cuestionario de autoevaluación con indicadores ESG.

- Análisis comparativo regional y planes de mejora colectiva.

Fortalezas.

- Adaptación a la realidad iberoamericana.

- Fomenta colaboración entre instituciones miembros de Universia en el mundo.

Limitaciones.

- Etapa temprana de implementación; requiere validación empírica.

- Los indicadores son más bien simples respecto de otras herramientas (por tanto si tu institución esta en un buen nivel de desarrollo, quizás querrás utilizar otra herramienta).

(Fundación Universia, 2024)

2.2.9. Sustainability Assessment Tools (SATs)

El término agrupa un conjunto de herramientas desarrolladas por OCDE y UNESCO para evaluar la integración de la sostenibilidad en instituciones educativas. Incluyen marcos como el HEPS Inventory (OCDE, 2022) y el Education for Sustainable Development Framework (UNESCO, 2020).

Su orientación es pedagógica y formativa, más que competitiva.

2.2.10. Comparación metodológica general

Tabla 2. Comparación metodológica de los principales sistemas de indicadores

| Sistema | Nivel de análisis | Dimensiones | Tipo de medición | Ponderación y evidencia | Enfoque |

| THE Impact Rankings | Global | 17 ODS (investigación, docencia, gestión, vinculación) | Cuantitativo + cualitativo | 3 mejores ODS + ODS 17 | Reputacional / estratégico |

| QS Sustainability & Stars | Global | Ambiental, Social, Gobernanza | Mixto (encuestas + datos institucionales) | 38 métricas / 3 pilares | Reputacional / auditoría |

| UI GreenMetric | Global | Ambiental | Cuantitativo (autorreporte) | 6 categorías / pesos fijos | Operativo |

| People & Planet | Reino Unido | Ético-ambiental | Cualitativo / verificado | 13 categorías / auditoría | Activismo / transparencia |

| STARS (AASHE) | América Norte | Acad., Engagement, Operaciones, Planificación | Autoevaluación auditada | 60 indicadores | Formativo |

| UniSAF | Europa | Liderazgo, Gobernanza, Operaciones, Comunidad | Cualitativo / auto-análisis | Flexible sin ponderación fija | Formativo |

| RESIES | Latinoamérica | Gobernanza, Cultura, Academia, Campus, Vinculación | Cuant. + cualit. auto-eval. | Escala de madurez | Formativo / regional |

| MetaRed S | Iberoamérica | Ambiental, Social, Gobernanza | Cuestionario ESG | Autoevaluación verificada | Colaborativo |

| SATs (OCDE-UNESCO) | Global | Educación para el desarrollo sostenible | Cualitativo | Flexible | Académico / pedagógico |

(Elaboración propia con base en fuentes institucionales 2023-2025.)

2.3. Síntesis analítica

Los sistemas descritos revelan tres tendencias estructurales en la medición del impacto sostenible universitario:

- Convergencia metodológica:

Los modelos globales (THE, QS) y regionales (RESIES, MetaRed S) tienden a compartir una arquitectura común: indicadores ESG + ODS + transparencia institucional.

- Diversidad de finalidades:

- Modelos reputacionales (THE, QS) → visibilidad global.

- Modelos formativos (STARS, UniSAF, RESIES) → aprendizaje y mejora.

- Modelos colaborativos (RESIES, MetaRed S, SATs) → cooperación regional.

- Desplazamiento del eje ambiental al cultural-institucional:

El foco actual está en la gobernanza sostenible, es decir, en cómo las Instituciones de Educación Superior integran la sostenibilidad en su ADN organizacional.

Opinión del autor: Esta convergencia representa una oportunidad estratégica para América Latina. En lugar de replicar mecánicamente los modelos globales, las Instituciones de Educación Superior de la región pueden construir marcos híbridos que combinen el rigor de los rankings internacionales con la pertinencia y el sentido transformador de iniciativas como RESIES.

3. La sostenibilidad como narrativa estratégica universitaria

3.1. De los indicadores a la narrativa institucional

En las últimas décadas, el discurso de la sostenibilidad en la educación superior ha evolucionado desde una preocupación ambiental hacia un marco de significado institucional.

Como plantea Tilbury (2011), la sostenibilidad “no es una disciplina ni un proyecto, sino una narrativa que orienta el aprendizaje y la transformación”.

En este sentido, los indicadores de sostenibilidad no solo miden acciones: cuentan una historia sobre quiénes somos como institución, qué valor generamos y cómo entendemos nuestra responsabilidad frente al planeta y la sociedad.

Lozano (2023) sostiene que los indicadores pueden actuar como “puentes entre la misión y la acción” cuando son usados estratégicamente.

Esa idea resulta clave para la gobernanza universitaria: medir sostenibilidad implica construir un relato coherente entre valores, políticas, resultados y percepción social.

La narrativa institucional de sostenibilidad cumple tres funciones:

- Identitaria: proyecta los valores y la misión en clave de desarrollo sostenible.

- Comunicativa: permite expresar resultados de manera transparente y comprensible.

- Transformadora: motiva comportamientos organizacionales coherentes con los compromisos institucionales.

Opinión del autor: Las Instituciones de Educación Superior latinoamericanas aún están transitando desde la sostenibilidad como “proyecto ambiental” hacia la sostenibilidad como lenguaje de sentido. Esta transición requiere liderazgo político, una cultura de evaluación compartida y mecanismos de comunicación institucional que traduzcan la evidencia en relato.

3.2. De la gestión ambiental a la sostenibilidad cultural

El paso de una sostenibilidad ambiental a una sostenibilidad cultural implica reconocer que las prácticas sostenibles no se limitan a la infraestructura o la gestión de recursos, sino que deben permear las formas de pensar, enseñar y relacionarse.

Barth y Rieckmann (2021) definen esta transformación como el tránsito “de la sostenibilidad como tema, a la sostenibilidad como enfoque de aprendizaje institucional”.

En ese sentido, la sostenibilidad se convierte en un principio organizador de la gobernanza y la docencia, y los indicadores operan como espejos de esa madurez cultural.

El modelo RESIES (Red Campus Sustentable, 2022) es particularmente ilustrativo: sus cinco áreas —Gobernanza, Cultura, Academia, Campus y Vinculación— reflejan la idea de que la sostenibilidad se construye tanto en los procesos de decisión como en los símbolos, valores y prácticas cotidianas. Esta estructura se diferencia de los rankings globales (THE o QS) al valorar dimensiones intangibles como el liderazgo, la comunicación interna o la participación de la comunidad interna de la propia institución.

La sostenibilidad cultural, entonces, no se impone por decreto ni se mide solo con datos. Se cultiva mediante una narrativa institucional compartida, capaz de conectar la misión académica con la experiencia cotidiana de quienes habitan la universidad.

3.3. Gobernanza narrativa: el relato como política institucional

El concepto de gobernanza narrativa (Bevir, 2013) resulta útil para comprender cómo las Instituciones de Educación Superior articulan discursos y decisiones en torno a la sostenibilidad. Según este enfoque, toda política universitaria es también una historia que define lo que la institución considera importante. Así, los indicadores no son neutros: lo que medimos revela lo que valoramos.

Cuando una universidad decide medir sus contribuciones al ODS 4 (Educación de calidad) o al ODS 13 (Acción por el clima), está declarando públicamente sus prioridades y su identidad. Por ello, los rankings globales —más allá de sus limitaciones— funcionan como “espacios de legitimación narrativa” (Hazelkorn, 2015): permiten situar a las universidades dentro de una conversación global sobre el desarrollo sostenible.

Sin embargo, esta narrativa puede volverse superficial si se limita al marketing institucional. La sostenibilidad narrativa debe sustentarse en evidencia, coherencia interna y rendición de cuentas transparente.

Aquí los indicadores actúan como mecanismos de verificación simbólica: legitiman el discurso mediante datos verificables y prácticas observables.

3.4. Vinculación con el medio como eje de la narrativa sostenible

La vinculación con el medio (VCM) constituye el canal más visible de la sostenibilidad universitaria.

A través de ella, las instituciones materializan su impacto social y construyen legitimidad ante la sociedad.

La literatura latinoamericana define la VCM como “una función sustantiva de la educación superior que promueve la bidireccionalidad del conocimiento y la corresponsabilidad social” (Consejo de Rectores de Chile, 2019).

Sus principios básicos —pertinencia, reciprocidad, continuidad, inclusión y transparencia— son coherentes con los pilares del desarrollo sostenible (ONU, 2015).

A continuación, se sintetizan los principios fundamentales de la VCM sostenible, que pueden integrarse como ejes narrativos dentro del sistema de indicadores institucional:

| Principio | Definición | Implicación para la gobernanza |

| Pertinencia social y territorial | Las acciones deben responder a necesidades reales de las comunidades y territorios. | Alinea la planificación universitaria con diagnósticos participativos. |

| Reciprocidad | La relación con el entorno implica aprendizaje mutuo. | Fomenta co-creación de conocimiento y evaluación compartida. |

| Continuidad (Sistemática) | La sostenibilidad requiere proyectos permanentes, no intervenciones puntuales. | Exige planificación plurianual y asignación estable de recursos. |

| Inclusión y equidad | La VCM debe integrar diversidad cultural, social y de género. | Promueve políticas institucionales inclusivas y sensibles al contexto. |

| Transparencia y rendición de cuentas | Comunicación abierta de resultados y aprendizajes. | Fortalece confianza pública y reputación institucional. |

(Elaboración propia con base en CRUCH 2019; RedVcM 2020; UNESCO 2021; RCS 2022.)

El vínculo entre VCM e indicadores de sostenibilidad es bidireccional: los indicadores permiten demostrar impacto social, y la VCM ofrece evidencia cualitativa de la sostenibilidad institucional.

Opinión del autor: Las Instituciones de Educación Superior latinoamericanas podrían liderar globalmente si logran traducir la VCM —tradicionalmente fuerte en la región— en un sistema robusto de indicadores de impacto sostenible. Este sería un aporte original del sur global a la discusión internacional sobre sostenibilidad universitaria.

3.5. Comunicación y legitimidad: del informe al relato público

La narrativa estratégica no termina con la medición: requiere comunicación pública efectiva. El impacto sostenible debe expresarse en informes, pero también en relatos comprensibles para la ciudadanía.

De nada sirve un sistema sofisticado de indicadores si la comunidad universitaria no entiende qué significan ni cómo se traducen en decisiones concretas.

Según el IAU Global Survey on Higher Education and SDGs (2023), una de las principales brechas identificadas en las universidades es la comunicación de resultados: solo el 47 % publica informes de sostenibilidad con lenguaje accesible.

Esto sugiere que la legitimidad no proviene solo de los datos, sino de la capacidad narrativa para conectar esos datos con historias humanas.

En la práctica, comunicar sostenibilidad implica:

- Visualizar indicadores mediante tableros y reportes interactivos.

- Narrar historias de impacto que muestren cómo la universidad mejora vidas concretas.

- Fomentar la apropiación interna: que estudiantes, docentes y funcionarios reconozcan su rol en la sostenibilidad institucional.

De esta forma, la comunicación deja de ser propaganda y se convierte en pedagogía social.

3.6. Síntesis

La sostenibilidad universitaria, entendida como narrativa estratégica, trasciende la dimensión técnica de los indicadores.

Constituye una práctica cultural que integra identidad, gobernanza y comunicación. Los indicadores, al reflejar esa narrativa, dejan de ser herramientas de control para transformarse en instrumentos de sentido.

En palabras de Barth y Rieckmann (2021), “una universidad sostenible no se mide solo por lo que hace, sino por la historia que puede contar acerca de cómo aprende y transforma”.

Referencias de la sección

- AASHE. (2020). Sustainability Tracking, Assessment & Rating System Technical Manual v2.2. Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education.

- Barth, M., & Rieckmann, M. (2021). Education for Sustainable Development and Institutional Learning in Higher Education. Routledge.

- Bevir, M. (2013). A Theory of Governance. University of California Press.

- Consejo de Rectores de Chile (CRUCH). (2019). Lineamientos para la Vinculación con el Medio. Santiago de Chile.

- Hazelkorn, E. (2015). Rankings and the Reshaping of Higher Education: The Battle for World-Class Excellence. Palgrave Macmillan.

- Lozano, R. (2023). Universities and Sustainable Development: The Transformation of Higher Education Institutions. Springer.

- People & Planet. (2023). University League 2023 Methodology. Oxford.

- Red Campus Sustentable. (2022). Manual RESIES v1.1: Modelo de Evaluación para Instituciones de Educación Superior Sustentables. Santiago de Chile.

- Tilbury, D. (2011). Higher Education for Sustainability: A Global Overview of Commitment and Progress. UNESCO.

- UNESCO. (2021). Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education. Paris.

- Urbano, V. M., et al. (2025). “Sustainable Development in Higher Education: An In-Depth Evaluation of the THE-IR Methodology.” Journal of Cleaner Production.

4. Hacia una visión integral del impacto sostenible

4.1. De los enfoques fragmentados a la mirada sistémica

La sostenibilidad en la educación superior ha evolucionado desde enfoques fragmentarios hacia una comprensión sistémica que articula lo académico, lo organizacional y lo social.

Durante muchos años, las Instituciones de Educación Superior trataron la sostenibilidad como un asunto “ambiental”, confinado a áreas operativas o a programas extracurriculares. Hoy, la tendencia global apunta a integrar la sostenibilidad en la estrategia institucional y en el modelo educativo, de modo que el impacto sea transversal y medible (Lozano et al., 2015; Barth & Rieckmann, 2021).

Tilbury (2011) define este tránsito como el paso de la “educación sobre sostenibilidad” a la “educación para la sostenibilidad”, subrayando la necesidad de que las instituciones aprendan a transformarse internamente para generar impacto externo.

Esta transformación requiere construir un marco de evaluación integral, donde los indicadores no midan áreas aisladas, sino la coherencia entre tres dimensiones interdependientes:

- Académica (educar e investigar con propósito).

- Organizacional (gestionar con coherencia).

- Social (transformar con sentido público).

4.2. Dimensión académica: docencia e investigación con propósito

La dimensión académica constituye el núcleo del impacto universitario sostenible.

Su foco está en la formación de profesionales y la producción de conocimiento capaces de contribuir a los desafíos del desarrollo sostenible.

Según UNESCO (2021), las universidades deben transitar desde currículos centrados en la transmisión de contenidos hacia modelos de aprendizaje que promuevan “competencias para la sostenibilidad”, entendidas como capacidades para actuar de manera responsable, ética y colaborativa frente a problemas complejos.

Esto implica incorporar transversalmente los ODS en el diseño curricular, la docencia y la investigación aplicada.

a) Indicadores académicos clave

Los sistemas de evaluación más avanzados —como THE Impact Rankings y STARS (AASHE)— consideran variables académicas tales como:

- Porcentaje de programas que integran sostenibilidad en el currículo.

- Producción científica relacionada con los ODS (ODS 4, 7, 13, etc.).

- Oferta de asignaturas y proyectos interdisciplinarios.

- Formación docente en sostenibilidad y educación ambiental.

- Alianzas de investigación con comunidades o gobiernos locales.

En el caso latinoamericano, el modelo RESIES (Red Campus Sustentable, 2022) valora no solo la existencia de asignaturas, sino la capacidad institucional para “formar una cultura de sostenibilidad”, es decir, docentes y estudiantes que piensan su disciplina desde el impacto social y ambiental.

b) Investigación con propósito

El impacto académico se amplía cuando la investigación se orienta explícitamente a resolver desafíos de sostenibilidad.

Las universidades que lideran el THE Impact Rankings lo hacen, en gran medida, por su capacidad de generar producción científica aplicada a los ODS (Urbano et al., 2025). Por ejemplo, proyectos sobre resiliencia climática (ODS 13), salud pública (ODS 3) o reducción de desigualdades (ODS 10) no solo suman puntos en el ranking, sino que fortalecen la pertinencia del conocimiento.

Opinión del autor: La madurez sostenible de una universidad se expresa cuando sus líneas de investigación no responden únicamente a la lógica de financiamiento o publicación, sino al propósito de contribuir al bienestar humano y planetario. En ese punto, la ciencia universitaria se convierte en ética institucional. Sin embargo, a pesar de lo mucho que se está avanzando en estas materias, aún sorprende que muchos de los investigadores no sepan que están contribuyendo con su trabajo a los ODS, a pesar de que sus trabajos de investigación o innovación, están directamente relacionados… ¡es una alerta para las IES!

4.3. Dimensión organizacional: gobernanza y cultura institucional

La sostenibilidad universitaria no se sostiene si la organización no es coherente con sus valores. La dimensión organizacional se refiere a la gestión institucional interna: políticas, recursos, procesos y cultura organizacional que sustentan el impacto académico y social.

a) Gobernanza sostenible

La gobernanza se convierte en el eje articulador de la sostenibilidad. Los indicadores asociados a esta dimensión —como los propuestos por RESIES (2022), MetaRed S (2024) o QS Sustainability (2025)— incluyen:

- Existencia de políticas institucionales de sostenibilidad.

- Estructuras de liderazgo (comités, direcciones, unidades especializadas).

- Transparencia y participación en la toma de decisiones.

- Mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas.

- Inclusión de sostenibilidad en los planes de desarrollo institucional.

- Entre otras materias de gestión.

La literatura sobre gobernanza universitaria (Clark, 2022; Bevir, 2013) destaca que las organizaciones sostenibles son aquellas que gestionan con coherencia: su estructura refleja su discurso.

En este sentido, la sostenibilidad se transforma en un principio organizador, no en una tarea delegada.

b) Cultura y gestión del cambio

Una de las contribuciones más notables del modelo RESIES es que incorpora la Cultura como área de evaluación, algo inusual en otros marcos.

Este componente reconoce que las transformaciones sostenibles no ocurren sin una cultura organizacional que las respalde (RCS, 2022).

La cultura incluye la conciencia ambiental de los miembros de la comunidad, las prácticas cotidianas, los símbolos institucionales y la manera en que se reconocen los logros colectivos.

Opinión del autor: Los planes de sostenibilidad fracasan cuando la universidad intenta “implantar” la sostenibilidad desde arriba pero que no tiene eco en la comunidad de estudiantes, académicos o colaboradores/funcionarios.

La verdadera sostenibilidad organizacional nace cuando las personas la sienten propia —cuando deja de ser una estrategia para convertirse en un valor compartido.

c) Gestión operativa

En esta dimensión se incluyen los indicadores ambientales tradicionales: energía, agua, residuos, movilidad, compras sostenibles y gestión de infraestructura. Aunque a menudo son los más visibles, su valor estratégico reside en vincularlos con la gobernanza, la cultura, o incluso con la docencia o investigación (esto es ser coherente con lo que enseñamos y vemos en el patio como operación real).

El UI GreenMetric o RESIES han contribuido enormemente a estandarizar estas métricas, permitiendo comparabilidad global (Universitas Indonesia, 2024).

4.4. Dimensión social: impacto y valor público

La tercera dimensión del impacto sostenible es la social, que abarca la vinculación con el medio, la equidad y la transformación territorial.

Es, en gran medida, el espacio donde la universidad demuestra su legitimidad ante la sociedad.

De acuerdo con el Global University Network for Innovation (GUNI, 2023), la función social de la universidad en el siglo XXI consiste en “co-crear soluciones junto con la sociedad”, y no solo transferir conocimiento.

La sostenibilidad universitaria, entonces, debe ser evaluada no solo por su huella ambiental o su productividad científica, sino por su capacidad de contribuir al bien común.

a) Indicadores sociales de sostenibilidad

Los sistemas más avanzados incorporan métricas de:

- Inclusión y diversidad (estudiantil, laboral, de género).

- Vinculación comunitaria y extensión.

- Impacto económico y social de los egresados.

- Participación ciudadana y alianzas público-privadas.

- Transferencia de conocimiento y desarrollo territorial.

Por ejemplo, el QS Sustainability Rankings evalúa la “equidad” y “impacto social” mediante indicadores de diversidad, accesibilidad y compromiso comunitario (QS, 2023).

El THE Impact Rankings, por su parte, otorga puntajes a proyectos que apoyan el ODS 10 (Reducción de desigualdades) o el ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles).

b) Vinculación y valor público

La vinculación con el medio no solo es una función operativa, sino un mecanismo de legitimidad social (CRUCH, 2019).

Al medir el impacto de sus programas de vinculación, las universidades demuestran cómo transforman el conocimiento en beneficio social.

En el caso de RESIES, la vinculación constituye una de las cinco áreas centrales, evaluada según la capacidad de generar alianzas, participación comunitaria y resultados sostenibles.

Opinión del autor: El impacto social es la verdadera prueba de coherencia institucional. Una universidad puede tener eficiencia energética y programas académicos sostenibles, pero si no transforma la vida de las personas o los territorios, su sostenibilidad es incompleta.

4.5. Reflexión de síntesis

Una universidad verdaderamente sostenible no se define por un ranking, sino por su capacidad de generar impacto en tres planos simultáneamente:

- Académico: forma conocimiento y pensamiento crítico para el desarrollo sostenible.

- Organizacional: actúa con coherencia, gobernanza y cultura de evidencia.

- Social: transforma su entorno y fortalece el valor público.

Estos tres planos constituyen un sistema dinámico donde los indicadores son hilos de conexión, no compartimentos.

Cuando se logran articular, los indicadores se convierten en una brújula estratégica que orienta la universidad hacia su propósito más profundo: contribuir a un futuro sostenible mediante el conocimiento, la coherencia y la acción colectiva.

Referencias de la sección

- Barth, M., & Rieckmann, M. (2021). Education for Sustainable Development and Institutional Learning in Higher Education. Routledge.

- Bevir, M. (2013). A Theory of Governance. University of California Press.

- Clark, B. (2022). Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation. Emerald.

- Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH). (2019). Lineamientos para la Vinculación con el Medio. Santiago de Chile.

- GUNI. (2023). Higher Education in the World Report 9: Towards Transformative Universities. Global University Network for Innovation.

- Lozano, R., Lukman, R., Lozano, F., Huisingh, D., & Lambrechts, W. (2015). “Declarations for sustainability in higher education: Becoming better leaders, through addressing the university system.” Journal of Cleaner Production, 48, 10–19.

- Lozano, R. (2023). Universities and Sustainable Development: The Transformation of Higher Education Institutions. Springer.

- Quacquarelli Symonds (QS). (2023). QS World University Rankings: Sustainability – Methodology. London.

- Red Campus Sustentable. (2022). Manual RESIES v1.1. Santiago de Chile.

- Tilbury, D. (2011). Higher Education for Sustainability: A Global Overview of Commitment and Progress. UNESCO.

- UNESCO. (2021). Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education. Paris.

- Universitas Indonesia. (2024). UI GreenMetric Guidelines 2025. Jakarta.

- Urbano, V. M., et al. (2025). “Sustainable Development in Higher Education: An In-Depth Evaluation of the THE-IR Methodology.” Journal of Cleaner Production.

5. Los indicadores como sistema estratégico de gestión y aprendizaje

5.1. De los datos al conocimiento institucional

Los indicadores son mucho más que números: son artefactos cognitivos que transforman datos dispersos en conocimiento útil para la toma de decisiones (Marr, 2016). En el contexto universitario, constituyen la base de lo que algunos autores denominan inteligencia institucional sostenible, entendida como la capacidad de una organización de aprender de su propia evidencia para mejorar su desempeño (Lozano, 2023; Fernández, 2021).

Un sistema de indicadores de sostenibilidad no debería limitarse a registrar acciones, sino que debe generar retroalimentación estratégica: información oportuna y contextualizada que permita identificar tendencias, corregir desvíos y orientar recursos. Esto exige pasar de una cultura de reportes estáticos a una cultura de aprendizaje dinámico, donde los datos dialogan con la planificación, el presupuesto y la gestión del cambio.

Opinión del autor: Las Instituciones de Educación Superior latinoamericanas suelen tener abundancia de datos, pero escasez de información estratégica. Transformar indicadores en aprendizaje requiere liderazgo institucional, sistemas integrados y voluntad de actuar sobre la evidencia, no solo de recopilarla.

5.2. Los indicadores en el ciclo de gestión universitaria

La utilidad de los indicadores depende de su integración en el ciclo de gestión institucional, que, según Mintzberg (2018), comprende cuatro momentos: planificación, ejecución, evaluación y aprendizaje.

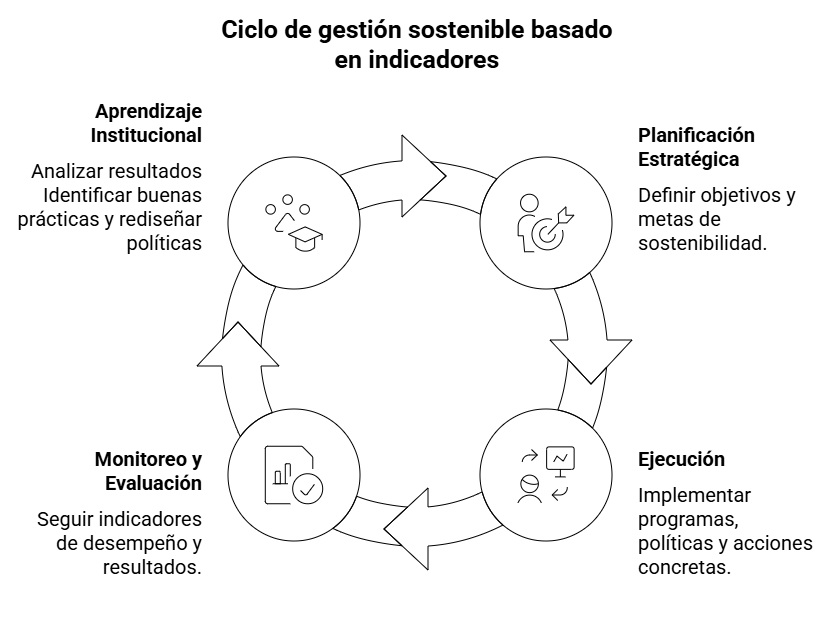

En el caso de la sostenibilidad, este ciclo puede representarse como un proceso continuo de retroalimentación estratégica (Figura 1).

Figura 1. Ciclo de gestión sostenible basado en indicadores

En este proceso, los indicadores actúan como “puntos de conexión” entre áreas y funciones institucionales, evitando que la sostenibilidad quede fragmentada.

Por ejemplo, el modelo STARS (AASHE, 2020) exige evidencias documentales que vinculen sostenibilidad con docencia, operaciones y gobernanza, mientras que el RESIES propone un sistema de madurez que retroalimenta directamente los planes de mejora institucional.

Tabla 1. Función de los indicadores en cada fase del ciclo de gestión

| Fase | Función de los indicadores | Ejemplo de herramienta |

| Planificación | Traducir visión institucional en metas verificables | ODS Mapping (THE, 2025) |

| Ejecución | Monitorear programas y recursos | Dashboard ESG (MetaRed, 2024) |

| Evaluación | Medir desempeño y resultados | STARS Scoring System (AASHE, 2020) |

| Aprendizaje | Identificar brechas y buenas prácticas | Informe de madurez (RESIES, 2022) |

(Elaboración propia a partir de modelos THE, STARS, MetaRed y RESIES).

5.3. Criterios de un sistema de indicadores eficaz

Los indicadores sostenibles deben cumplir simultáneamente cuatro criterios fundamentales (Lozano, 2023; Global Reporting Initiative, 2021):

- Pertinencia: deben estar alineados con la misión y la estrategia institucional.

- Coherencia: deben integrar las distintas funciones universitarias (academia, gestión, vinculación).

- Comparabilidad: deben permitir análisis longitudinal y benchmarking con otras instituciones.

- Accionabilidad: deben ser útiles para la toma de decisiones, no solo para reportar.

El error más frecuente en las Instituciones de Educación Superior es desarrollar sistemas de medición que producen información sin producir acción. El verdadero impacto de un indicador se mide por su capacidad de influir en decisiones presupuestarias, académicas y organizacionales.

A continuación, se presenta una síntesis de criterios metodológicos de calidad para los sistemas de indicadores de sostenibilidad:

| Criterio | Descripción | Indicadores de verificación |

| Pertinencia estratégica | Relación directa con misión, visión y plan institucional. | Indicadores alineados con ODS o plan de desarrollo institucional. |

| Coherencia transversal | Integración interáreas (docencia, gestión, vinculación). | Mapa de indicadores compartido entre vicerrectorías. |

| Comparabilidad | Posibilidad de medir avances y compararse con pares. | Participación en rankings o redes (THE, QS, RESIES). |

| Accionabilidad | Utilidad práctica para decisiones. | Uso de resultados en planificación o presupuesto. |

| Transparencia | Comunicación pública de resultados. | Publicación anual de informe o dashboard institucional. |

(Elaboración propia con base en GRI 2021, MetaRed S 2024, RESIES 2022).

5.4. Riesgos comunes en la implementación

La literatura especializada identifica varios riesgos frecuentes que impiden que los indicadores cumplan su función estratégica (Findler et al., 2019; Lozano, 2023):

- Fragmentación: los indicadores se desarrollan por áreas aisladas, sin visión de conjunto.

- Burocratización: la medición se convierte en fin en sí misma.

- Inflación de indicadores: exceso de métricas sin jerarquía ni propósito.

- Falta de credibilidad: indicadores poco transparentes o no verificados.

- Desconexión con la toma de decisiones: los informes no influyen en el gobierno institucional.

Opinión del autor: En muchos casos, el problema no es la falta de datos, sino la falta de conversación sobre los datos. La sostenibilidad requiere convertir los informes en espacios de diálogo institucional, donde las cifras se traduzcan en sentido colectivo.

El desafío consiste en institucionalizar la medición sin convertirla en una carga burocrática.

Para ello, varias Instituciones de Educación Superior han desarrollado comités mixtos —académicos y administrativos— que supervisan los indicadores de sostenibilidad y garantizan su integración en la gestión estratégica (Barth & Rieckmann, 2021).

5.5. Buenas prácticas internacionales

A continuación, se destacan ejemplos de buenas prácticas en gestión de indicadores sostenibles:

| Universidad / Región | Modelo aplicado | Buenas prácticas | Resultados destacados |

| University of British Columbia (Canadá) | STARS (AASHE) | Integración total de sostenibilidad en currículos; dashboard público en tiempo real. | Clasificación Platinum (2023). |

| University of Manchester (Reino Unido) | THE Impact Rankings | Alineación estratégica de investigación y gobernanza con ODS; reporte verificado. | #1 en THE Impact 2024. |

| Universidad Andrés Bello (Chile) | RESIES / Estrategia de Sostenibilidad 2022–2027 THE Impact Rankings | Gobernanza transversal; 5 ejes de sostenibilidad integrados en la planificación institucional. | Nivel avanzado en madurez RESIES (2024). #1 en THE Impact Rankings – Chile 2024, 2023, 2022, 2021 |

| Pontificia Universidad Católica de Chile | UI GreenMetric + RESIES | Estrategia de campus sostenible y currículo verde. | Avance regional en GreenMetric 2024. |

| Universidad de São Paulo (Brasil) | QS Sustainability + MetaRed S | Auditoría ESG integrada; programas sociales y de equidad. | Primer lugar en QS Sustainability LATAM 2024. |

(Fuentes: AASHE 2020; THE 2024; QS 2024; RCS 2024; Fundación Universia 2024).

Estas experiencias comparten un patrón común: vinculan los indicadores con la estrategia universitaria y la gobernanza, no los delegan a una unidad técnica (solamente).

En todas, la sostenibilidad se concibe como una función transversal del liderazgo institucional.

5.6. De la medición al aprendizaje organizacional

El valor más profundo de los indicadores radica en su capacidad para generar aprendizaje organizacional.

Argyris y Schön (1996) definen este proceso como el “aprendizaje de doble bucle”: aquel en que las organizaciones no solo corrigen errores, sino que revisan sus supuestos fundamentales.

Aplicado a la sostenibilidad, significa que la universidad aprende no solo a mejorar procesos, sino a repensar cómo entiende su misión.

En ese sentido, un sistema de indicadores maduro cumple tres funciones complementarias:

- Diagnóstica: permite reconocer el estado actual y las brechas.

- Formativa: promueve reflexión y aprendizaje colectivo.

- Transformadora: impulsa decisiones estructurales basadas en evidencia.

La madurez sostenible, según el modelo RESIES, se alcanza cuando la institución logra pasar de una sostenibilidad declarativa a una sostenibilidad reflexiva: aquella en que los indicadores ya no son externos, sino parte del ADN institucional (RCS, 2022).

Opinión del autor: La sostenibilidad universitaria no se conquista con informes, sino con conversaciones. Los indicadores son el punto de partida para hablar de lo que realmente importa: cómo estamos contribuyendo al futuro común.

5.7. Conclusión del capítulo

Los indicadores de sostenibilidad deben entenderse como sistemas de aprendizaje estratégico y no como instrumentos de control.

Su eficacia depende de su integración transversal, su pertinencia institucional y su capacidad para transformar datos en conocimiento compartido.

Las Instituciones de Educación Superior que asumen esta perspectiva no solo reportan resultados: aprenden institucionalmente y fortalecen su legitimidad social.

En consecuencia, los indicadores dejan de ser una obligación y se convierten en una brújula estratégica que orienta la evolución de la universidad hacia un modelo de desarrollo sostenible basado en evidencia, propósito y coherencia.

Referencias del capítulo

- AASHE. (2020). Sustainability Tracking, Assessment & Rating System (STARS) Technical Manual v2.2. Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education.

- Argyris, C., & Schön, D. (1996). Organizational Learning II: Theory, Method, and Practice. Addison-Wesley.

- Barth, M., & Rieckmann, M. (2021). Education for Sustainable Development and Institutional Learning in Higher Education. Routledge.

- Fernández, P. (2021). Gobernanza universitaria y sostenibilidad: hacia una cultura de la evidencia. Universidad de Barcelona.

- Findler, F., Schönherr, N., Lozano, R., & Stacherl, B. (2019). “Assessing the Impacts of Higher Education Institutions on Sustainable Development.” International Journal of Sustainability in Higher Education, 20(8), 23–39.

- Global Reporting Initiative. (2021). Universal Standards 2021. Amsterdam.

- Lozano, R. (2023). Universities and Sustainable Development: The Transformation of Higher Education Institutions. Springer.

- Marr, B. (2016). Key Performance Indicators: The 75+ Measures Every Manager Needs to Know. Pearson Education.

- Mintzberg, H. (2018). Managing the Myths of Health Care: Bridging the Separations Between Care, Cure, Control, and Community. Berrett-Koehler.

- Red Campus Sustentable. (2022). Manual RESIES v1.1: Modelo de Evaluación para Instituciones de Educación Superior Sustentables. Santiago de Chile.

6. Mirar hacia afuera: benchmarking y competitividad sostenible

6.1. Benchmarking como aprendizaje institucional, no como carrera

El benchmarking es una práctica ampliamente utilizada en la gestión universitaria global, pero su propósito ha sido a menudo malinterpretado.

En lugar de ser un instrumento de competencia, el benchmarking sostenible debe concebirse como una herramienta de aprendizaje colectivo (Camp, 1989; Hazelkorn, 2015). Su valor radica en permitir que las Instituciones de Educación Superior identifiquen buenas prácticas, comprendan sus brechas y desarrollen capacidades para mejorar, sin perder su identidad institucional.

En el ámbito de la sostenibilidad, el benchmarking permite observar cómo distintas instituciones integran los ODS, los marcos ESG o la gobernanza sostenible en su funcionamiento.

Los rankings —como THE Impact, QS Sustainability o GreenMetric— proporcionan un punto de referencia, pero la verdadera utilidad está en el análisis crítico de la posición: entender por qué una universidad se encuentra donde está y qué puede aprender de las que destacan.

Opinión del autor: El benchmarking sostenible no debería alimentar la ansiedad competitiva, sino la curiosidad estratégica. Las Instituciones de Educación Superior no compiten por parecerse a otras, sino por mejorar su propia coherencia y capacidad transformadora.

6.2. Ranking vs. marco de referencia: diferencias conceptuales

No todos los instrumentos de comparación son equivalentes.

Podemos distinguir tres tipos de herramientas (Lozano, 2023):

| Tipo de instrumento | Propósito principal | Ejemplo |

| Ranking | Clasificar y comparar desempeño de instituciones en un conjunto estandarizado de métricas. | THE Impact, QS Sustainability, UI GreenMetric. |

| Framework | Proporcionar un marco conceptual y metodológico de autoevaluación. | STARS (AASHE), UniSAF, RESIES. |

| Tool o plataforma de colaboración | Facilitar aprendizaje conjunto y mejora continua. | MetaRed S, SATs (UNESCO-OCDE), RESIES. |

Mientras los rankings privilegian la comparabilidad externa, los frameworks y herramientas de colaboración privilegian la profundidad interna y la mejora continua.

El desafío para las Instituciones de Educación Superior consiste en combinar ambos enfoques: usar los rankings para posicionarse en el entorno y los frameworks para avanzar en madurez institucional.

6.3. Posicionamiento sostenible: reputación, legitimidad y diferenciación

El surgimiento de los rankings de sostenibilidad ha generado una nueva dimensión de reputación académica global.

Ya no basta con tener excelencia en investigación o docencia: hoy se valora también el impacto social y ambiental.

Según Times Higher Education (2025), más de 1.900 universidades participaron en la edición más reciente del Impact Rankings, lo que muestra la magnitud del fenómeno.

En este contexto, la sostenibilidad se ha convertido en un activo reputacional, pero también en una fuente de diferenciación estratégica.

Las Instituciones de Educación Superior que integran de manera auténtica la sostenibilidad en su modelo institucional obtienen legitimidad ante actores clave: gobiernos, organismos multilaterales, comunidades locales y futuros estudiantes (Hazelkorn, 2015; GUNI, 2023).

La legitimidad, sin embargo, no se obtiene por ranking, sino por coherencia.

Las instituciones más creíbles son aquellas que logran alinear su discurso, su práctica y sus resultados.

De ahí que los sistemas de indicadores —cuando son transparentes y verificables— se conviertan en una forma de rendición de cuentas pública que refuerza la confianza.

Opinión del autor: En América Latina, el valor reputacional de la sostenibilidad aún está subestimado. Las Instituciones de Educación Superior que desarrollen sistemas robustos de indicadores ESG y ODS podrían posicionarse regionalmente como referentes sin necesidad de competir en los rankings globales más costosos.

6.4. Benchmarking global: comparaciones ilustrativas

Los principales rankings de sostenibilidad ofrecen perspectivas distintas sobre el desempeño de las Instituciones de Educación Superior, dependiendo de las dimensiones evaluadas.

La siguiente tabla resume las orientaciones predominantes:

| Ranking | Dimensión dominante | Orientación metodológica | Países líderes (2024–2025) |

| THE Impact Rankings | ODS (impacto académico y social) | Evidencias verificadas + bibliometría | Reino Unido, Canadá, Australia, Malasia |

| QS Sustainability Rankings | ESG (ambiental, social, gobernanza) | Mixto (reputación + evidencia) | Canadá, Reino Unido, Suecia, Chile |

| UI GreenMetric | Ambiental y gestión de campus | Autorreporte cuantitativo | Países Bajos, Reino Unido, Japón, Indonesia |

| People & Planet League | Ético-ambiental, justicia social | Verificación independiente | Reino Unido |

| RESIES / MetaRed S | Institucional y cultural (madurez) | Autoevaluación formativa | Chile, Ecuador, Argentina, España, México, Brasil |

(Fuentes: THE 2025; QS 2025; UI GreenMetric 2024; MetaRed S 2024; RESIES 2022).

Esta diversidad revela que no existe una única forma de “medir” sostenibilidad. Mientras los rankings globales ofrecen visibilidad internacional, los marcos regionales —como RESIES y MetaRed S— aportan pertinencia y sensibilidad cultural.

Las Instituciones de Educación Superior latinoamericanas pueden, por tanto, desarrollar estrategias híbridas que combinen ambos tipos de instrumentos.

6.5. Competitividad sostenible en América Latina

La región latinoamericana ha avanzado notablemente en los últimos años. Según QS Sustainability 2024, cinco universidades latinoamericanas figuran entre las 200 mejores del mundo en sostenibilidad, destacando la Universidad de São Paulo, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, la participación regional sigue siendo baja en comparación con Europa o Asia.

Tres factores explican esta brecha:

- Heterogeneidad institucional: grandes diferencias entre universidades públicas, privadas y comunitarias.

- Débil cultura de medición y rendición de cuentas.

- Falta de articulación regional en políticas de sostenibilidad.

Iniciativas como MetaRed S o la Red Campus Sustentable (RCS) están contribuyendo a reducir esa brecha mediante redes de cooperación que facilitan intercambio de metodologías, tableros de indicadores y proyectos colaborativos.

El objetivo es pasar de un enfoque de “competencia por ranking” a un enfoque de cooperación por impacto.

Opinión del autor: La verdadera competitividad sostenible latinoamericana no dependerá de escalar posiciones en THE o QS, sino de demostrar —con datos y resultados— que nuestras universidades transforman los territorios, generan cohesión social y promueven una economía basada en conocimiento sostenible.

6.6. Benchmarking como estrategia de posicionamiento inteligente

El benchmarking no debe ser un fin, sino un medio para la estrategia institucional.

En términos prácticos, una universidad puede utilizar su posicionamiento en los rankings de sostenibilidad para:

- Comunicar valor institucional: vincular logros con los ODS relevantes a su misión.

- Atraer alianzas y financiamiento: proyectos internacionales y fondos vinculados a la Agenda 2030.

- Fortalecer reputación académica: mostrar coherencia entre investigación, docencia y gestión sostenible.

- Orientar la mejora continua: identificar brechas de desempeño respecto a universidades pares.

Un ejemplo paradigmático es la University of Manchester, que utiliza los resultados del THE Impact Rankings como insumo para la planificación estratégica anual.

De manera similar, la Universidad Católica de Chile y la Universidad de los Andes (Colombia) utilizan datos del RESIES para diseñar planes institucionales de sostenibilidad con indicadores públicos.

Estas prácticas muestran que el benchmarking, cuando se integra inteligentemente, fortalece la gobernanza y aumenta la transparencia institucional.

6.7. Riesgos de la competitividad mal entendida

No obstante, el benchmarking puede convertirse en un arma de doble filo. Hazelkorn (2015) advierte que la obsesión por los rankings puede inducir comportamientos imitativos o “isomorfismo competitivo”: Instituciones de Educación Superior que adoptan estrategias ajenas solo para mejorar su posición.

Esto genera dos riesgos:

- Pérdida de identidad: las instituciones terminan persiguiendo métricas globales sin atender su contexto local.

- Superficialidad institucional: priorización de resultados visibles sobre procesos transformadores.

Frente a ello, el benchmarking sostenible debe anclarse en una ética de autenticidad: medir y compararse para aprender, no para simular.

La sostenibilidad universitaria, en su sentido más profundo, es una práctica de coherencia más que de competencia.

6.8. Conclusión del capítulo

El benchmarking y los rankings, bien utilizados, son herramientas poderosas de aprendizaje estratégico y posicionamiento inteligente.

Permiten a las Instituciones de Educación Superior reconocer su lugar en el ecosistema global, comunicar sus contribuciones a la sostenibilidad y establecer estándares de calidad y transparencia.

Sin embargo, su valor real reside en la capacidad de cada institución para convertir la comparación externa en mejora interna, sin perder su misión ni su identidad.

La competitividad sostenible no consiste en ser el primero, sino en ser coherente, pertinente y responsable.

El liderazgo universitario del futuro será de aquellas instituciones que aprendan a mirar hacia afuera sin dejar de pensar desde adentro.

Referencias del capítulo

- Camp, R. C. (1989). Benchmarking: The Search for Industry Best Practices that Lead to Superior Performance. ASQC Quality Press.

- Fundación Universia. (2024). MetaRed S: Informe Iberoamericano de Gobernanza y Sostenibilidad. Madrid.

- GUNI. (2023). Higher Education in the World Report 9: Towards Transformative Universities. Global University Network for Innovation.

- Hazelkorn, E. (2015). Rankings and the Reshaping of Higher Education: The Battle for World-Class Excellence. Palgrave Macmillan.

- Lozano, R. (2023). Universities and Sustainable Development: The Transformation of Higher Education Institutions. Springer.

- QS. (2025). QS World University Rankings: Sustainability 2025 – Methodology. London.

- Red Campus Sustentable. (2022). Manual RESIES v1.1. Santiago de Chile.

- THE. (2025). Impact Rankings 2025: Methodology. Times Higher Education.

- UNESCO IESALC. (2023). Educación Superior y Agenda 2030: Avances y Desafíos para América Latina. Caracas.

- Universitas Indonesia. (2024). UI GreenMetric Guidelines 2025. Jakarta.

7. Conclusiones y proyección estratégica: hacia una gobernanza sostenible del futuro universitario

7.1. Aprendizajes centrales

El recorrido realizado a lo largo de este artículo permite reconocer que la sostenibilidad universitaria ya no es una tendencia, sino una condición estructural de legitimidad y gobernanza en el siglo XXI.

La evolución de los indicadores —desde los modelos ambientales hasta los sistemas integrales ESG y ODS— muestra un cambio profundo en la manera de entender el rol de la educación superior en la sociedad.

Podemos sintetizar los aprendizajes principales en cinco puntos clave:

- Los indicadores son instrumentos de sentido, no solo de control.

Su función estratégica es traducir la misión institucional en evidencia verificable, integrando ética, gestión y aprendizaje. - La sostenibilidad efectiva exige coherencia entre discurso y práctica.

Las Instituciones de Educación Superior que alinean su cultura, gobernanza y docencia con valores sostenibles generan impacto más allá de la medición. - La sostenibilidad universitaria es tridimensional.

Requiere integrar los planos académico (educar e investigar con propósito), organizacional (gestionar con coherencia) y social (transformar con legitimidad) en un sistema único. - El benchmarking sostenible debe entenderse como cooperación, no como competencia.

Los rankings son útiles si se usan para aprender, no para imitar. La competitividad sostenible se construye desde la autenticidad institucional. - América Latina tiene potencial para liderar un modelo propio de sostenibilidad universitaria.

Iniciativas como RESIES y MetaRed S demuestran que la región puede aportar una visión humanista y contextual, basada en la responsabilidad social y el desarrollo territorial.

Opinión del autor: La educación superior latinoamericana posee una tradición ética y comunitaria que la posiciona para redefinir los estándares globales de sostenibilidad. El desafío no es copiar metodologías del norte global, sino adaptarlas creativamente a nuestras realidades y valores.

7.2. Hacia una nueva gobernanza universitaria sostenible

La gobernanza universitaria del futuro será sostenible o no será.

Las instituciones que sobrevivan y prosperen en un entorno complejo, incierto y ecológicamente limitado serán aquellas capaces de gestionar desde la inteligencia colectiva, la transparencia y la evidencia empírica.

Este nuevo modelo de gobernanza se sustenta en cuatro principios fundamentales:

| Principio | Descripción | Ejemplo de aplicación |

| Transversalidad | La sostenibilidad atraviesa todas las funciones universitarias. | Integrar indicadores de sostenibilidad en planes académicos y administrativos. |

| Participación | La gobernanza se basa en corresponsabilidad. | Comités interáreas, redes de campus sustentables. |

| Transparencia | La información se comparte con la comunidad y el entorno. | Publicación anual de informes de sostenibilidad verificables. |

| Aprendizaje continuo | Cada ciclo de evaluación genera conocimiento institucional. | Revisión anual de indicadores y rediseño estratégico. |

En este contexto, la sostenibilidad deja de ser un departamento y se convierte en una forma de gobernar: un sistema de decisiones basado en la evidencia, la cooperación y la rendición de cuentas pública.

7.3. La universidad como agente de transformación sostenible

Las Instituciones de Educación Superior no solo enseñan ni investigan: moldean visiones de futuro.

Como plantea UNESCO (2021), tienen la responsabilidad de “liderar la construcción de un nuevo contrato social para la educación”, donde el conocimiento se ponga al servicio del bien común.

El impacto sostenible de una universidad se mide por su capacidad de:

- Educar ciudadanos conscientes capaces de actuar en un mundo interdependiente.

- Investigar con propósito, orientando la ciencia a resolver desafíos planetarios.

- Gestionar con coherencia, garantizando que sus prácticas reflejen sus valores.

- Vincularse con legitimidad, construyendo confianza y transformando territorios.

Esta visión integral convierte a la universidad en un actor sistémico del cambio, más allá de sus fronteras académicas.

Su legitimidad ya no depende de su tamaño o prestigio histórico, sino de su relevancia sostenible: la capacidad de generar impacto duradero, medible y éticamente coherente.

7.4. América Latina: de la periferia al liderazgo sostenible

América Latina puede pasar de la periferia a la vanguardia si logra articular un modelo regional de evaluación sostenible, basado en tres premisas:

- Pertinencia local: los indicadores deben reflejar los desafíos sociales y ambientales propios de la región (desigualdad, resiliencia climática, inclusión).

- Cooperación interinstitucional: las redes como MetaRed S, RCS y RESIES deben consolidarse como comunidades de aprendizaje compartido.

- Articulación con políticas públicas: los sistemas nacionales de aseguramiento de la calidad deberían integrar criterios de sostenibilidad en la evaluación institucional.

El liderazgo latinoamericano no se medirá solo en posiciones de ranking, sino en la capacidad de influir globalmente con una mirada humanista, centrada en el bienestar, la justicia social y la solidaridad planetaria.

Opinión del autor: El futuro de la sostenibilidad universitaria se escribirá en el sur. No porque tengamos más recursos, sino porque tenemos una historia que nos enseña a sostenernos unos a otros <3.

7.5. Hacia una síntesis conceptual: los indicadores como brújula del futuro

Los indicadores de sostenibilidad, analizados a lo largo de este trabajo, representan más que un conjunto de métricas: constituyen una brújula institucional. Su valor no reside en el número que arrojan, sino en las conversaciones que provocan.

Un buen sistema de indicadores no solo muestra el camino recorrido, sino que ayuda a imaginar el futuro que queremos construir.

Este enfoque de los indicadores como “sistema vivo” permite que la universidad evolucione permanentemente, ajustando su rumbo en función de la evidencia y de sus valores.

En última instancia, medir sostenibilidad es una forma de pensar en comunidad: una práctica colectiva de autoconocimiento y mejora continua.

7.6. Invitación final

La construcción de Instituciones de Educación Superior sostenibles no es tarea de una oficina ni de un ranking: es un proyecto ético y cultural.

Exige liderazgo, coherencia y diálogo, pero sobre todo, convicción en que el conocimiento puede transformar realidades.

Invito a las autoridades, académicos y profesionales de la educación superior a reflexionar sobre cómo sus propias instituciones están midiendo —y aprendiendo de— su impacto. La sostenibilidad comienza cuando dejamos de preguntar “qué hacemos” y empezamos a preguntarnos “qué transformamos”.

Y si este texto te ha despertado la curiosidad o el deseo de profundizar en estas ideas, te invito a seguir explorando en mi página web: 🔗 https://innovacionacademica.org/hector-hidalgo-sepulveda/

Referencias generales del artículo

AASHE. (2020). Sustainability Tracking, Assessment & Rating System (STARS) Technical Manual v2.2. Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education.

Altbach, P. G., Reisberg, L., & de Wit, H. (2019). Responding to Massification: Differentiation in Higher Education Worldwide. Springer.

Argyris, C., & Schön, D. (1996). Organizational Learning II: Theory, Method, and Practice. Addison-Wesley.

Barth, M., & Rieckmann, M. (2021). Education for Sustainable Development and Institutional Learning in Higher Education. Routledge.

Bevir, M. (2013). A Theory of Governance. University of California Press.

Camp, R. C. (1989). Benchmarking: The Search for Industry Best Practices that Lead to Superior Performance. ASQC Quality Press.

Clark, B. (2022). Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation. Emerald.